Ci ha lasciati all’età di 94 anni Gianni Berengo Gardin, maestro indiscusso della fotografia in bianco e nero. Ha dedicato la sua vita e la sua carriera alla denuncia sociale e alla sua amatissima Venezia.

Berengo Gardin nasce nel 1930 a Santa Margherita Ligure, dove suoi genitori gestivano un hotel, ma cresce e studia nella città lagunare che lui definisce “la sua vera città natale”, quella città che per oltre sessant’anni ha raccontato attraverso i suoi scatti, cogliendo le storie della città e dei suoi abitanti.

La passione per la fotografia prende avvio nella sua Venezia negli anni Cinquanta quando scriveva articoli per alcuni giornali di aviazione e aveva bisogno di immagini illustrative. Uno zio che abitava negli Stati Uniti, consigliere al The International Center of Photography diretto all’epoca dal fratello di Robert Capa, Cornell Capa, gli forni, su consiglio di quest’ultimo, una serie di libri che saranno poi quelli della sua formazione. Osservando le fotografie della Farm Security Administration di Eugene Smith e Dorothea Lange scoprì la possibilità di cambiare totalmente l’approccio alla fotografia, che in breve divenne la sua professione a tutti gli effetti. Cominciò così il suo percorso fotografico, con uno spiccato interesse verso il sociale, verso le persone, il costume, il mondo circostante. “L’uomo cerco di infilarlo sempre nelle mie foto- affermava Berengo Gardin- la presenza dell’uomo è importante. Anche dove l’uomo non c’è si percepisce la sua presenza”.

L’artista viaggiò molto da Venezia a Roma, da Roma in Svizzera, in Francia, poi a Milano e negli anni Cinquanta, a Parigi, divenne amico dei grandi fotografi francesi Henri Cartier Bresson e Willy Ronis, che furono sue fonti di ispirazione.

“Images à la Sauvette” costituì la Bibbia per Berengo Gardin, da cui ha imparato molto e negli anni l’artista ha accumulato una quantità monumentale di fotografie che oggi sono parte del suo importante archivio, che comprende circa un milione di scatti. Lui stesso ammetteva che “in esso c’è tutto quello che ho fatto. L’archivio è come il buon vino. Negli anni migliora”. Il primo libro pubblicato da Berengo Gardin è su Venezia, la Venezia intima e meno conosciuta “Venise des Saisons” del 1965, che fu edita dall’editore della Guilde du Livre de Losanna, una delle case editrici più importanti in Europa per la stampa fotografica.

Il lavoro di Berengo Gardin si concentra su un’indagine sociale. “Il mio lavoro non è assolutamente artistico- spiegava Berengo Gardin – e non ci tengo a passare per un artista. L’impegno stesso del fotografo non dovrebbe essere artistico, ma sociale e civile”.

Diversi i suoi progetti, tra i quali quello più importante è stato quello sui manicomi, che ha avviato nel 1978 la loro chiusura, aiutando a far passare la legge Basaglia e segnando una svolta nel mondo dell’assistenza ai pazienti psichiatrici. Infatti, mentre Basaglia avviava le sue esperienze anti istituzionali nell’ambito della cura dei malati mentali, Berengo Gardin con Carla Cerati realizzava i primi reportage nei manicomi che divennero poi parte del libro “Morire di classe”, un volume che diede un grande contributo alla battaglia per l’approvazione della legge180, utilizzando immagini forti e di denuncia sullo stato dei pazienti nelle strutture.

Un altro tema affrontato da Berengo Gardin fu quello degli zingari. Grazie ad una sovvenzione dell’Unione Europea per aiutare le minoranze il fotografo trascorse diversi mesi nel campo nomadi di Firenze, dove tracciò un’efficace testimonianza delle loro vite e usanze, con uno sguardo critico nei confronti dei giudizi e dell’indifferenza della società.

Tanti i temi affrontati da Berengo Gardin nel corso della sua lunga vita, la religione, il lavoro, la Olivetti, le donne ( usava dire “Amo moltissimo le donne, da sempre. Prima viene la Leica, poi le donne, poi i gelati. È più forte di me”), il Sessantotto, i cantieri e la Venezia dal nuovo volto, quello delle navi da crociera e del turismo fuori controllo.

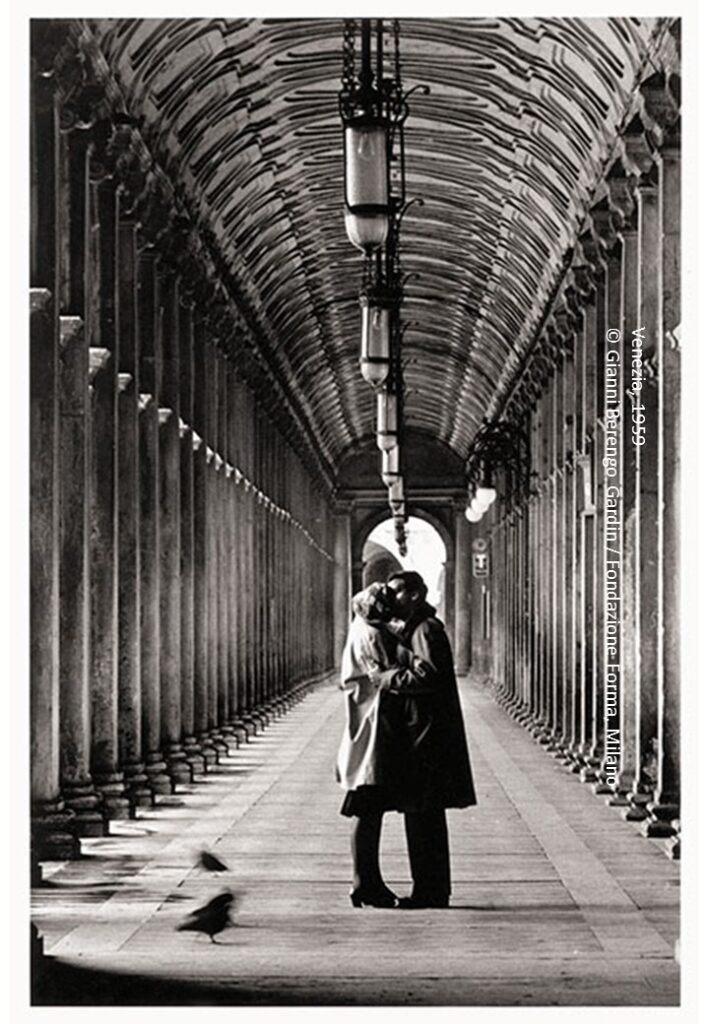

Celebri anche le sue fotografie di baci, che in realtà hanno un retroscena che svela l’intento di analizzare un fenomeno sociale. In Italia, quando Berengo Gardin era giovane, era proibito baciarsi in pubblico. Quando approdò a Parigi gli sembrò strano che la gente potesse baciarsi ovunque, in strada, in autobus, in treno e un poco per invidia catturò questi baci. Gli rimase l’idea romantica del bacio rubato, quando i baci si rubavano.

Considerato un maestro indiscusso del bianco e nero, è stato da sempre un fervente sostenitore della stampa fotografica tradizionale, valorizzando scatti che raccontano la vita quotidiana. “Era un autentico esploratore – ha affermato il ministro della Cultura Alessandro Giuli- che ha saputo raccontare l’umano e la natura in tutti gli angoli della terra. Il suo sguardo ha illuminato la storia del Novecento”.